編集担当より

みなさま、連載書評リレーの第1回目をお届けします。

今回、各書評者に依頼しましたのは、わたしたち教育プロジェクトが取り組む問題について、その本質を

もっとも正しく鋭く読者に伝えられる書籍を、思い思いに挙げて紹介するということでした。

初回を担当するのは、すでに前々回にご紹介の板津です。彼はどういった切り口を見せてくれるでしょうか。

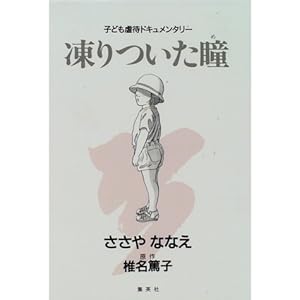

『凍りついた瞳』(集英社)

『凍りついた瞳』(集英社) 作・ささやななえ 原作・椎名篤子

「泣いている子どもの首筋に包丁をあてがうと落ち着くんです」

「ベランダの手すりの上に持ち上げて、今手を放したら楽になるだろうか、といつも考えている」

そう話している母親がいるという話を聞いたのは、知り合いの保育士さんからだった。

五年前のちょうど今頃、公民館に勤めていた私は、乳幼児を持つお母さん向けの講座を

実施する直前だった。恒例の人気講座で、募集は既に終了していたのだが、彼女に参加

してもらうことにした。初めて会った時の彼女の印象は、”消え入りそうに大人しい人”。

笑う姿も力なく見えたのを良く覚えている。

さて、最初の書評は、マンガである。

この本は椎名篤子さんの著作『親になるほど難しいことはない』を原作にした、

子ども虐待のドキュメンタリーだ。内容は事実を元にしたフィクションで、保健士、

児童相談所の職員、医師、病院のケースワーカーなど、主に「外部」の人たちの

視点から構成されたストーリーが一話読みきりで描かれている。

そして、収録されている内容は壮絶だ。

虐待を受けた子どもの姿、その現実は、直視に耐えない。ただそれだけでも強烈な

印象を残す本作だが、実は悲惨さの正体はその影にある。”責めるべき誰か”への

焦点がずれる様を描いているのだ。もちろん、虐待する親が悪い。当たり前だ。

では、親を責める。問題は解決しない。悪者探しは人の常だ。だが孤立した環境の

中で子育てのストレスにさらされ続ける母親を、誰が責めることができるだろうか?

無条件に守られなければならない者たちの傷ついた姿の向こうに、その怒りを向ける

矛先が見えない。これは、想像以上に苦しい。助けたいという思いを持つ人たちの

人知らぬ葛藤を、しっかりと描いている本作は稀有だ。

無駄な脚色を排し、ストーリーは淡々と進む。下手に演出しない分、読み進めるのは

非常に辛い経験だ。かといって、希望がどこにもないわけではもちろんない。共感と

力が合わされば解決が前進する。そう信じさせてくれるのも、作家の力だと思う。

また、この本は解決に至らなかったストーリーを前半に、解決の糸口を見出せた

ストーリーを後半に配置している。このような配慮が有難い。

五年前に出会ったお母さんと子どもは、保育士さんたちの計らいで講座に暖かく

迎え入れられた。全十五回、期間にして四ヶ月の長丁場だったが、周囲の協力もあり、

彼女は休まず参加し続けた。最終日、プログラムの終了後すぐに子育てサークルが

立ち上がった。講座の本当の目的はここにあったのだ。

名簿には彼女の名前もあった。彼女は、柔らかく笑うようになっていた。

帰り際、手を振る子の瞳には、確かに温かさが灯っていたと思う。

0 コメント:

コメントを投稿